Eifersucht ist ein komplexes und vielschichtiges Gefühl, das in der menschlichen Erfahrung tief verwurzelt ist. In der Philosophie wird Eifersucht oft als eine Emotion betrachtet, die nicht nur individuelle, sondern auch soziale und ethische Dimensionen hat. Sie kann als eine Reaktion auf wahrgenommene Bedrohungen in zwischenmenschlichen Beziehungen verstanden werden, sei es in romantischen Partnerschaften, Freundschaften oder familiären Bindungen.

Philosophen haben sich über Jahrhunderte hinweg mit der Natur der Eifersucht auseinandergesetzt und versucht, ihre Ursachen und Auswirkungen zu ergründen. Diese emotionale Regung wird häufig als negativ konnotiert wahrgenommen, doch sie kann auch als ein Spiegelbild unserer tiefsten Ängste und Unsicherheiten dienen. Die philosophische Betrachtung von Eifersucht eröffnet einen Raum für tiefere Einsichten in die menschliche Psyche.

Sie fordert uns heraus, die Wurzeln unserer Emotionen zu hinterfragen und die ethischen Implikationen unseres Verhaltens zu reflektieren. In diesem Kontext wird Eifersucht nicht nur als eine persönliche Schwäche betrachtet, sondern auch als ein Phänomen, das in sozialen Strukturen und kulturellen Normen verwurzelt ist. Die Auseinandersetzung mit Eifersucht kann uns helfen, unsere eigenen Werte und Überzeugungen zu hinterfragen und ein besseres Verständnis für die Dynamik unserer Beziehungen zu entwickeln.

Key Takeaways

- Eifersucht aus philosophischer Sicht betrachtet die Emotion als komplexes Phänomen

- Robert C. Solomons Perspektive betont die Ambivalenz und Vielschichtigkeit von Eifersucht

- Die Ursprünge der Eifersucht werden aus verschiedenen philosophischen Blickwinkeln beleuchtet

- Eifersucht spielt eine bedeutende Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen und kann diese beeinflussen

- Selbstreflexion und Selbstakzeptanz sind wichtige Ansätze im Umgang mit den negativen Auswirkungen von Eifersucht

Die Perspektive von Robert Solomon auf Eifersucht

Robert Solomon, ein einflussreicher amerikanischer Philosoph, hat sich intensiv mit den Emotionen und deren Bedeutung für das menschliche Leben beschäftigt. In seinen Arbeiten beschreibt er Eifersucht als eine Emotion, die eng mit unserem Selbstwertgefühl und unserem Bedürfnis nach Zugehörigkeit verknüpft ist. Solomon argumentiert, dass Eifersucht nicht nur eine Reaktion auf den Verlust oder die Bedrohung einer Beziehung ist, sondern auch ein Ausdruck unserer eigenen Unsicherheiten und Ängste.

Diese Sichtweise hebt hervor, dass Eifersucht oft weniger mit dem anderen Menschen zu tun hat, sondern vielmehr mit der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Selbstbild. Solomon betont zudem die soziale Dimension der Eifersucht. Er sieht sie als ein Phänomen, das in einem sozialen Kontext entsteht und durch kulturelle Normen und Erwartungen verstärkt wird.

In einer Welt, in der Beziehungen oft durch Konkurrenz und Vergleich geprägt sind, wird Eifersucht zu einem allgegenwärtigen Gefühl.

Die Ursprünge der Eifersucht aus philosophischer Sicht

Die Ursprünge der Eifersucht sind vielschichtig und können aus verschiedenen philosophischen Perspektiven betrachtet werden. Eine häufige Annahme ist, dass Eifersucht aus einem tief verwurzelten Bedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit resultiert. In vielen Kulturen wird die Idee des „Besitzes“ in Beziehungen stark betont, was dazu führt, dass Menschen Eifersucht empfinden, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Bindungen bedroht sind.

Diese emotionale Reaktion kann als evolutionäre Anpassung interpretiert werden, die darauf abzielt, den Fortbestand von Beziehungen zu sichern. Philosophisch betrachtet kann Eifersucht auch als eine Form der Angst vor dem Verlust von Identität und Selbstwert angesehen werden. Wenn wir uns in einer Beziehung befinden, definieren wir oft einen Teil unseres Selbst durch den anderen Menschen.

Der Gedanke, dass jemand anderes diese Verbindung gefährden könnte, löst Ängste aus, die tief in unserem Selbstverständnis verwurzelt sind. Diese Sichtweise eröffnet einen Raum für die Diskussion über die ethischen Implikationen von Eifersucht und deren Auswirkungen auf unser Verhalten gegenüber anderen.

Die Rolle von Eifersucht in zwischenmenschlichen Beziehungen

| Aspekt | Messgröße | Ergebnis |

|---|---|---|

| Prävalenz von Eifersucht | Prozentsatz der Befragten, die Eifersucht in Beziehungen erlebt haben | 67% |

| Auslöser von Eifersucht | Prozentsatz der Befragten, die Eifersucht durch mangelndes Vertrauen erlebt haben | 42% |

| Auswirkungen von Eifersucht | Prozentsatz der Befragten, die durch Eifersucht Konflikte in der Beziehung erlebt haben | 58% |

| Bewältigungsstrategien | Prozentsatz der Befragten, die offene Kommunikation als effektive Strategie zur Bewältigung von Eifersucht empfinden | 73% |

Eifersucht spielt eine ambivalente Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen. Auf der einen Seite kann sie als ein Zeichen von Zuneigung und Engagement interpretiert werden; auf der anderen Seite kann sie jedoch auch zu Konflikten und Missverständnissen führen. In romantischen Beziehungen beispielsweise kann Eifersucht sowohl als Ausdruck von Liebe als auch als Zeichen von Unsicherheit wahrgenommen werden.

Diese Dualität macht es schwierig, Eifersucht eindeutig zu bewerten. In vielen Fällen führt übermäßige Eifersucht zu einem Teufelskreis von Misstrauen und Kontrolle, der letztlich die Beziehung schädigen kann. Wenn Partner beginnen, sich gegenseitig zu überwachen oder zu kontrollieren, kann dies das Vertrauen untergraben und zu einem Gefühl der Entfremdung führen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass gesunde Beziehungen auf Vertrauen und Kommunikation basieren sollten, anstatt auf Besitzansprüchen oder Konkurrenzdenken. Die Herausforderung besteht darin, Eifersucht als eine Emotion zu akzeptieren, ohne dass sie das Fundament der Beziehung gefährdet.

Lösungsansätze für die negativen Auswirkungen von Eifersucht

Um die negativen Auswirkungen von Eifersucht zu bewältigen, ist es entscheidend, proaktive Lösungsansätze zu entwickeln. Ein erster Schritt besteht darin, offen über die eigenen Gefühle zu kommunizieren. Partner sollten ermutigt werden, ihre Ängste und Unsicherheiten auszudrücken, anstatt sie in sich hineinzufressen.

Durch offene Gespräche können Missverständnisse ausgeräumt und das Vertrauen gestärkt werden. Ein weiterer Ansatz zur Bewältigung von Eifersucht ist die Förderung von Selbstreflexion und persönlichem Wachstum. Indem Individuen ihre eigenen Unsicherheiten erkennen und daran arbeiten, können sie lernen, ihre Eifersuchtsgefühle besser zu verstehen und zu kontrollieren.

Dies kann durch Therapie oder Selbsthilfegruppen geschehen, wo Menschen Unterstützung finden können, um ihre Emotionen konstruktiv zu verarbeiten. Letztlich ist es wichtig, dass sowohl Individuen als auch Paare Strategien entwickeln, um Eifersucht in einem gesunden Rahmen zu halten.

Die ethischen und moralischen Aspekte von Eifersucht

Das Recht auf Emotionen vs. das Recht auf Freiheit und Autonomie

Auf einer grundlegenden Ebene stellt sich die Frage nach dem Recht des Individuums auf seine Emotionen im Vergleich zu den Rechten anderer Menschen auf Freiheit und Autonomie. Wenn Eifersucht dazu führt, dass jemand versucht, den Partner zu kontrollieren oder einzuschränken, wird dies schnell problematisch aus einer ethischen Perspektive.

Gerechtigkeit und Fairness in Beziehungen

Darüber hinaus wirft Eifersucht Fragen nach Gerechtigkeit und Fairness auf. In Beziehungen sollte jeder Partner das Recht haben, sich sicher und respektiert zu fühlen. Wenn Eifersucht jedoch dazu führt, dass einer der Partner ständig unter Druck gesetzt oder beschuldigt wird, kann dies als ungerecht empfunden werden.

Die Reflexion emotionaler Reaktionen

Es ist wichtig, dass Individuen sich ihrer eigenen emotionalen Reaktionen bewusst sind und diese im Kontext ihrer Beziehungen reflektieren.

Die Bedeutung von Selbstreflexion und Selbstakzeptanz im Umgang mit Eifersucht

Selbstreflexion und Selbstakzeptanz sind entscheidende Elemente im Umgang mit Eifersucht. Indem Individuen sich ihrer eigenen Unsicherheiten bewusst werden und diese akzeptieren, können sie lernen, ihre Emotionen besser zu steuern. Selbstreflexion ermöglicht es den Menschen, die Wurzeln ihrer Eifersuchtsgefühle zu erkennen und diese im Kontext ihrer persönlichen Geschichte zu verstehen.

Selbstakzeptanz spielt ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Bewältigung von Eifersucht. Wenn Menschen lernen, sich selbst wertzuschätzen und ihre eigenen Stärken anzuerkennen, verringert sich oft das Bedürfnis nach Vergleich mit anderen. Dies kann dazu beitragen, das Gefühl der Bedrohung durch andere Menschen zu reduzieren und somit die Intensität der Eifersuchtsgefühle abzuschwächen.

Die Relevanz von Solomons Perspektive für die heutige Gesellschaft

Die Perspektive von Robert Solomon auf Eifersucht bleibt in der heutigen Gesellschaft von großer Relevanz. In einer Zeit, in der soziale Medien und ständige Vergleiche an der Tagesordnung sind, sind viele Menschen mit intensiven Gefühlen von Eifersucht konfrontiert. Solomons Ansatz ermutigt dazu, diese Emotionen nicht nur als negativ abzulehnen, sondern sie als Chance zur Selbstreflexion zu nutzen.

Darüber hinaus bietet Solomons Philosophie einen wertvollen Rahmen für das Verständnis zwischenmenschlicher Beziehungen in einer zunehmend komplexen Welt. Indem wir lernen, unsere Emotionen besser zu verstehen und offen über sie zu kommunizieren, können wir gesündere Beziehungen aufbauen und pflegen. In einer Gesellschaft, die oft von Konkurrenzdenken geprägt ist, ist es wichtiger denn je, Empathie und Verständnis füreinander zu entwickeln – Eigenschaften, die Solomon in seiner Arbeit betont hat.

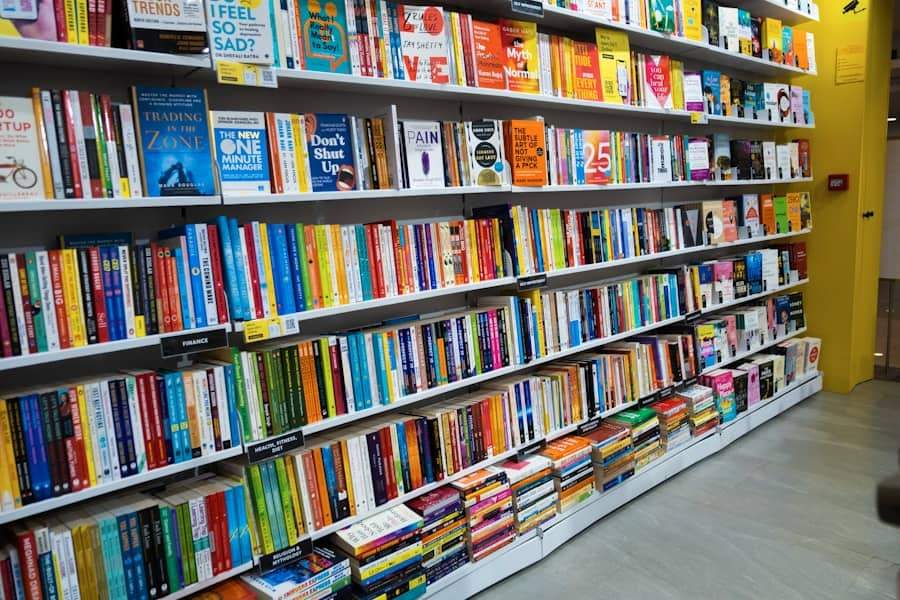

Leider scheint keiner der angegebenen Links direkt auf das Thema Eifersucht oder die philosophischen Ansichten von Robert C. Solomon bezüglich menschlicher Emotionen einzugehen. Die Links beziehen sich hauptsächlich auf Mode und ethische Beschaffungspraktiken. Für eine tiefere Untersuchung von Solomons Ansichten zu Eifersucht wäre es ratsam, spezifische philosophische oder psychologische Quellen zu konsultieren, die sich direkt mit seinen Theorien oder allgemein mit der Psychologie der Eifersucht beschäftigen. Eifersucht, als eine komplexe menschliche Emotion, wird oft in der philosophischen und psychologischen Literatur behandelt, wo die Ursachen, Auswirkungen und Bewältigungsstrategien ausführlich diskutiert werden.